比亚迪半导体车规级MCU装车量破千万,成全球芯片短缺最大赢家

在全球芯片短缺的浪潮中,比亚迪半导体凭借车规级MCU的突破性进展,成为这场危机中罕见的“逆袭者”。截至2025年5月,比亚迪半导体宣布其车规级MCU量产装车量突破1000万颗,这一里程碑不仅标志着中国汽车芯片产业实现从“卡脖子”到自主可控的关键跨越,更让比亚迪在缺芯危机中稳坐全球最大赢家之位。

技术突围:从工业级到车规级的十年磨剑

比亚迪半导体的MCU布局始于2007年,早期以工业级触控MCU切入市场,2009年即成为国内市占率第一的工业级MCU供应商。2018年,公司推出第一代8位车规级MCU芯片,2019年32位车规级MCU批量装载于比亚迪全系车型,实现汽车电控系统、电池管理、ADAS等核心领域的智能化覆盖。截至2025年,其车规级与工业级MCU累计出货量突破20亿颗,覆盖汽车、家电、工业、消费电子等六大领域,形成“光、电、磁”全信号链技术壁垒。

技术突破的背后是持续投入:比亚迪半导体拥有300余人研发团队,掌握8051/32位Arm处理器设计、电容传感器、数字/模拟信号处理等核心技术,申请国内外专利328件,其中发明专利占比超60%。2025年推出的32位M4F内核MCU,通过集成多核架构与RISC-V指令集,将单车MCU用量从300颗压缩至200颗以内,直接推动行业技术迭代。

产能逆袭:从自给自足到全球外供

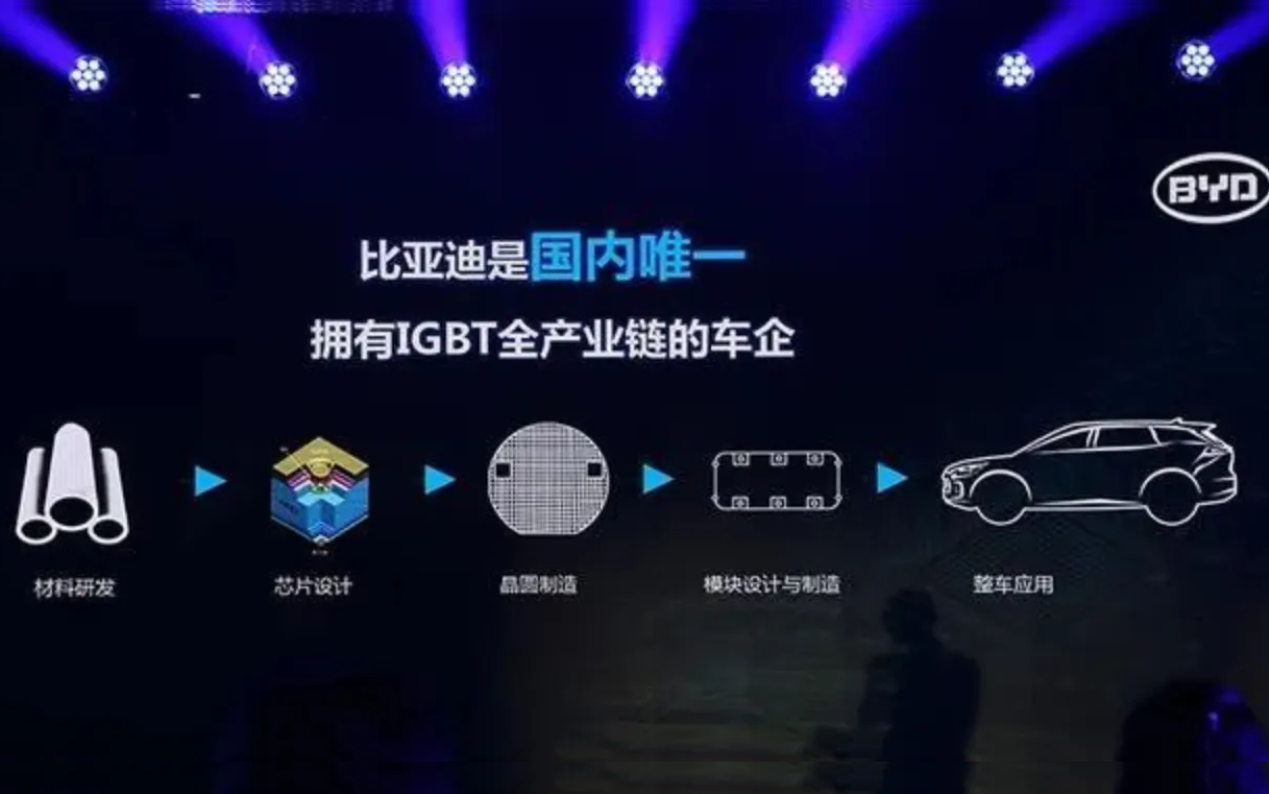

全球芯片短缺的根源在于车规级MCU的制造特殊性——采用40nm-90nm成熟制程,利润空间薄导致晶圆厂扩产意愿低,而消费电子需求激增进一步挤压汽车芯片产能。比亚迪半导体却凭借“IDM+代工”双模式破局:2023年投入50亿元建设8英寸功率芯片产线,2025年联合台积电日本熊本厂、华虹无锡12英寸厂等全球产能,形成月供超10万片的车规级芯片保障体系。

这种产能优势使其成为全球唯一未受缺芯影响的整车企业。2021年,当奔驰、宝马因ESP模块缺芯停产时,比亚迪不仅实现自供,还向现代、起亚等国际车企外供MCU,打破海外巨头垄断。据Omdia数据,2025年比亚迪车规级MCU国内市占率达35%,全球排名跃升至第四,仅次于英飞凌、瑞萨、恩智浦。

生态重构:从芯片供应商到价值链主导者

比亚迪半导体的崛起正在重塑汽车电子生态。传统模式下,车企通过Tier1间接采购芯片,而比亚迪开创“车企直连芯片厂”模式:吉利汽车与芯旺微战略合作、上汽集团入股地平线,均借鉴比亚迪的垂直整合经验。这种“去中介化”趋势使芯片企业话语权提升,比亚迪半导体2025年毛利率较2020年提升12个百分点,达到行业领先的42%。

更深刻的变革在于技术路线重构。面对MCU短缺,比亚迪推动“SoC替代MCU”策略,其搭载英伟达Orin-X芯片的X9车型,用单颗SoC实现算力跃升与成本下降,这种“用算力换芯片”的思路正成为行业新标准。正如比亚迪半导体总经理陈刚所言:“未来的竞争不是芯片数量的比拼,而是如何用芯片重构汽车的价值链。”

全球格局:从缺芯危机到理性繁荣

2025年,随着全球新增25座8英寸晶圆厂,车规级MCU价格已从2023年巅峰期的45美元/颗回落至8.2美元,接近疫情前水平。但行业并未回归原点——地缘政治正在制造新的供应链裂痕,美国《芯片与科学法案》推动的“区域化”重组,反而凸显比亚迪半导体的本土化优势。

在这场全球芯片产业的重构中,比亚迪半导体以技术自主、产能保障、生态创新三重优势,不仅成为缺芯危机的最大赢家,更推动中国汽车芯片产业从“跟跑”迈向“领跑”。当价格战退潮,技术创新与生态构建将成为下一阶段竞争的核心,而比亚迪已率先拿到入场券。